Bruce Bailey. © Joshua A. Bickel pour Le Monde

Westerville est devenue, en 1920, le fief de la Ligue anti-saloons et du mouvement d’interdiction des boissons alcoolisées. Dans cette petite ville de l’Ohio, d’où l’alcool a été banni jusqu’en 2005, ce passé prohibitionniste est aujourd’hui mis en valeur.

Protestant, républicain, rural, impeccablement cravaté, Bruce Bailey est un homme du Midwest. Un brin rugueux mais fort sympathique, cet avocat de 67 ans confesse une petite faiblesse pour les manhattans, ces cocktails à base de whisky. Mais cent ans après l’entrée en vigueur, le 17 janvier 1920, de la Prohibition aux États-Unis, cela ne l’empêche pas d’affirmer : « Nous sommes du bon côté de l’histoire. » « Nous », ce sont les 40 000 habitants de Westerville, bourgade perdue de l’Ohio. « Il y a cent ans, nous étions une petite ville de 1 500 habitants qui a changé le cours de l’histoire américaine en devenant le siège de la puissante et intransigeante Ligue anti-saloons [ASL]. » En quelques années, les protestants militants de l’ASL réussirent là où mille organisations avaient échoué : persuader les Américains de bannir la production et la vente d’alcool dans l’ensemble des États-Unis, par le 18e amendement de la Constitution américaine.

Au Musée de la Prohibition, à Westerville (Ohio), le 15 janvier. © JOSHUA A. BICKEL POUR « LE MONDE »

« Beaucoup de gens ricanent, estime M. Bailey, car l’expérience se solda, après des années de crime, de corruption et d’hypocrisie qui firent les délices d’Hollywood, par l’abolition de la Prohibition, en 1933. Mais l’alcoolisme était un immense problème qui ravageait les États-Unis, qu’aucune des précédentes tentatives n’avait résolu. Il ne l’est d’ailleurs toujours pas », poursuit l’avocat, citant le cas de son frère, mort d’excès de boisson, il y a quatre ans.

Devant la mairie de Westerville, dont il dirige les affaires juridiques, M. Bailey nous présente le monument qu’il a fait ériger pour le centenaire de la Prohibition, signé de l’artiste Matthew Gray Palmer. Sous un tonneau éventré qui n’en finit pas de se vider, un immense coin fracture un bloc de marbre censé incarner l’Amérique. Le coin, à double face, est comme un accéléré de ce moment d’histoire : d’un côté, les bonnes raisons qui ont conduit à l’adoption de la Prohibition ; de l’autre, les dérives qui ont amené à sa suppression, treize ans plus tard. « Les divisions d’aujourd’hui nous rappellent celles d’hier », poursuit l’avocat. Ruraux contre urbains, protestants contre catholiques, Américains « de souche » contre immigrés irlandais, allemands, juifs ou italiens.

« Réveil protestant »

Comment ceux qui se présentaient comme les « vrais » Américains en sont-ils arrivés à prohiber l’alcool au début du XXe siècle ? Parce que le pays était devenu une « nation d’ivrognes », pour reprendre l’expression du réalisateur américain Ken Burns, auteur d’un documentaire de référence sur la Prohibition. Au XIXe siècle, l’eau était rarement potable, mais l’alcool coulait à flots – en 1830, les Américains boivent en moyenne 27 litres d’alcool pur par an, trois fois plus qu’actuellement. Le whisky, de qualité médiocre, fait des ravages et, en 1840, six alcooliques de Baltimore créent un mouvement de tempérance, les Washingtoniens. La croisade est vite récupérée par les Églises protestantes, qui ne se satisfont pas du volontariat et veulent imposer la sobriété par la loi. C’est à ce stade de l’histoire qu’entre en scène la petite ville de Westerville, colonisée en 1818 par trois méthodistes venus de l’État de New York, les frères Westervelt.

Le mouvement antialcool ne saurait être séparé de ce qu’il est convenu d’appeler le « second grand réveil protestant », qui anima les campagnes américaines au XIXe siècle. C’est ainsi qu’à la fin des années 1840 les Westervelt accueillent dans leur ferme des séminaires religieux et donnent des terrains pour la création d’une université destinée à accueillir des femmes et des Noirs. Cette particularité est importante : le renouveau protestant, s’il a des aspects réactionnaires, est aussi très progressiste dans son combat pour l’abolition de l’esclavage et l’émancipation des femmes. Il saura former une large coalition pour l’abstinence.

Sans surprise, lorsque la commune de Westerville est créée, en 1858, une loi de tempérance interdit la mise à disposition d’alcool. Les habitants suivent ainsi l’exemple du Maine, État de la côte Atlantique, où la consommation des marins et des ouvriers est hors de contrôle. Le Maine est devenu « sec » (dry, par opposition à wet, « humide ») dès 1838, suivi par une dizaine d’États. En 1910, la moitié de la population américaine sera en territoire dry.

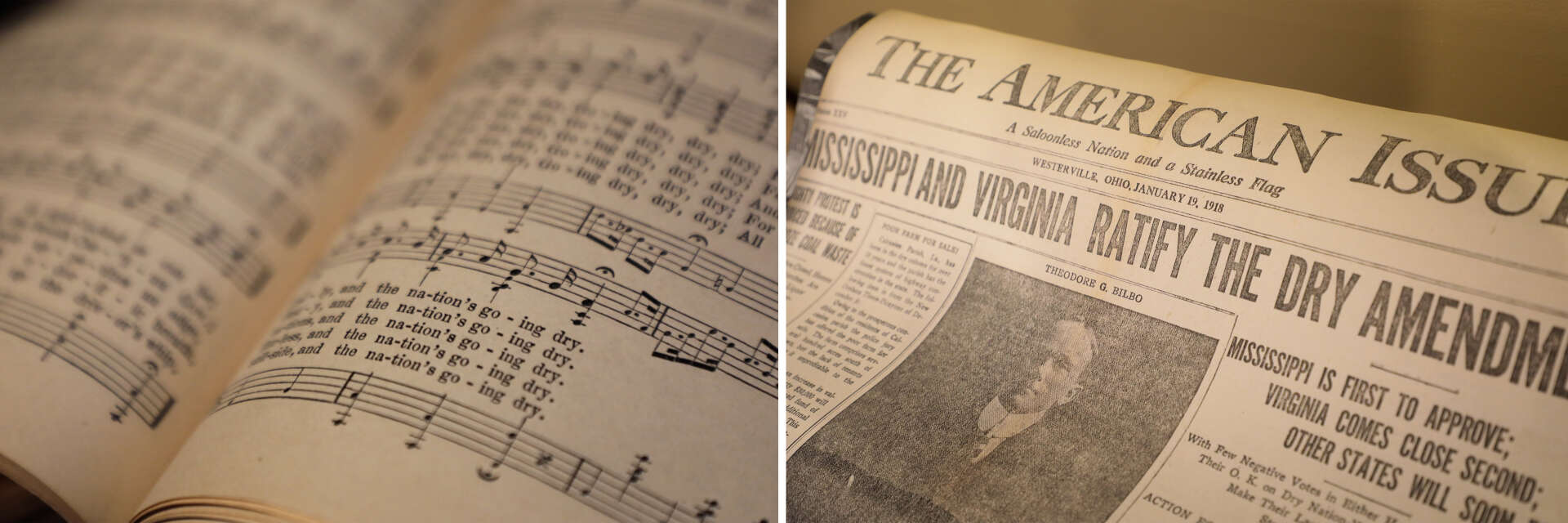

Au Musée de la Prohibition de Westerville (Ohio). A gauche, une partition de « L’Hymme à la Prohibition » ; à droite, un fac-similé du journal « The American Issue » du 19 janvier 1918. JOSHUA A. BICKEL POUR « LE MONDE »

En 1909, Westerville est assez vertueuse pour que l’ASL, fondée seize ans plus tôt, y installe son nouveau siège et lui fasse gagner le titre de « capitale mondiale de la sécheresse ». L’endroit a l’avantage d’être desservi par le chemin de fer, d’être proche de la capitale de l’Ohio, Colombus, d’avoir un bureau de poste et d’offrir des terrains gratuits. C’est là que l’ASL va construire ses imprimeries et inonder l’Amérique de propagande. « Ils ont imprimé suffisamment de papier pour faire huit fois le tour de la terre. Ils distribuaient chaque mois cinquante tonnes de propagande », précise Joe Meyer, auteur d’un livre commémoratif intitulé Westerville. The War Machine of Prohibition (« Westerville. La machine de guerre de la Prohibition », non traduit). « A l’époque, il n’y avait pas de réseaux sociaux, mais il y avait une telle propagande que les gens étaient endoctrinés et ont fini par accepter la Prohibition », analyse Nancy Nestor-Baker, ancienne chef de projet de l’université de l’Ohio.

Saloon dynamité

L’atout majeur de l’ASL est qu’elle ne mène qu’un seul combat – obtenir l’interdiction de l’alcool –, quand d’autres associations se dispersent sur plusieurs objectifs, comme le droit de vote des femmes. L’incarnation du mal, pour l’ASL, c’est le saloon, lieu de perdition. Les hommes y dilapident leur paie, fréquentent les prostituées, contractent la syphilis, rentrent ivres morts et violentent épouse et enfants. Le Midwest regorge de femmes ayant fait le siège des saloons, avec force prières, et parfois les attaquant à coups de hache, comme la célèbre militante Carry Nation (1846-1911), divorcée deux fois, convaincue d’avoir été désignée par Dieu pour combattre l’alcool.

Tony Cabilovski (à gauche) à la Brasserie de la rue de la tempérance, à Westerville (Ohio), le 15 janvier. JOSHUA A. BICKEL POUR « LE MONDE »

Westerville connut, elle aussi, sa guerre des saloons. Le brasseur Tony Cabilovski, 45 ans, fils d’immigrés macédoniens, nous conduit vers un bâtiment désaffecté dont il est le propriétaire actuel : c’est l’ancien saloon d’Henry Corbyn. En 1875, cet homme tenta, avec sa femme, d’ouvrir un débit de boissons, se fondant sur la loi de l’Ohio, qui lui était favorable : il fut accueilli par 1 000 villageois en colère et son établissement fut dynamité à six reprises en six semaines. Il revint en 1879 pour ouvrir un hôtel-saloon, qui sera soufflé par un baril de poudre volée. Corbyn s’exila, et les coupables ne furent jamais identifiés.

Pour autant, les puritains de Westerville n’ont pas toujours été exemplaires, comme l’explique au Monde Nina Thomas, responsable du musée local. « J’ai fouillé dans les archives de la pharmacie dans les années 1870 : on trouve les grands noms de la ville. Ils achetaient de l’alcool en même temps qu’ils détruisaient le saloon », s’amuse la jeune femme. L’un des moyens de contourner la Prohibition était d’acheter de l’alcool prétendument thérapeutique ou de boire du vin de messe.

Curieuse coalition antialcool

Pendant des décennies, le système de vente d’alcool à l’échelle nationale a tenu grâce aux brasseurs allemands, notamment Adolphus Busch (1839-1913), magnat de la bière de Saint-Louis (Missouri). Leurs affaires prospèrent, ils se vantent d’être de bons citoyens, ayant financé grâce aux droits d’accise la guerre contre l’Espagne à Cuba en 1898. Contrôlant les saloons, ils y achètent les votes des classes populaires. Surtout, ils se rassurent car Washington n’a pas les moyens de bannir la bière : les droits d’accise représentent près du tiers du budget fédéral.

Sur State Street, la rue principale de Westerville (Ohio), le 15 janvier. JOSHUA A. BICKEL POUR « LE MONDE »

Pourtant, tout va changer très vite. Depuis son fief de Westerville, la Ligue anti-saloons utilise les mêmes armes que les brasseurs : l’influence politique. A Washington, son représentant, Wayner Wheeler (1869-1927), fait et défait les candidats selon qu’ils sont dry ou wet, en visant les 4 % d’électeurs qui font la bascule lors d’une élection –méthode qui sera reprise plus tard par le lobby des armes.

Sa tactique est d’autant plus efficace qu’un premier événement majeur change la donne : en 1913, le 16e amendement de la Constitution, autorisant l’établissement d’un impôt sur le revenu, est ratifié. L’État fédéral va enfin pouvoir se financer, sans dépendre des taxes sur l’alcool. La Prohibition devient donc financièrement possible. Dès lors, en ce début de XXe siècle, une curieuse coalition antialcool se crée : les grands patrons, tels John Rockefeller ou Henry Ford, persuadés que celui-ci fait baisser la productivité ; les syndicalistes, qui n’aiment pas voir leurs troupes aliénées ; les Afro-Américains, victimes de ce fléau après l’abolition de l’esclavage ; le Ku Klux Klan, prêt à brandir la menace du Noir d’autant plus dangereux qu’il est alcoolisé ; les femmes, victimes de leurs époux ivrognes, qui luttent aussi pour obtenir le droit de vote – elles auront gain de cause huit mois après le vote sur la Prohibition.

L’hypocrisie du système

L’estocade est portée début 1917 par la déclaration de guerre contre l’Allemagne : les brasseurs germaniques deviennent le nouvel ennemi et perdent la main. En décembre 1917, le Congrès approuve à une majorité écrasante (282 voix contre 128 à la Chambre, 47 contre 8 au Sénat), le fameux amendement interdisant « la production, la vente ou le transport de boissons alcoolisées ». La loi d’application est rédigée par un représentant du Minnesota, Andrew Volstead, qui, à la surprise générale, interdit toute boisson alcoolique de plus de 0,5 degré, bannissant vin et bière. Un an après la ratification de l’amendement par les deux tiers des États fédérés, le 17 janvier 1920, toute l’Amérique est dry. Du moins officiellement.

Monument pour le centenaire de la Prohibition, signé de l’artiste Matthew Gray Palmer, à Westerville (Ohio). JOSHUA A. BICKEL POUR « LE MONDE »

Sur la statue de Westerville, on peut lire le slogan d’Andrew Volstead : « La loi régule la morale. » C’était l’erreur fondamentale : « Vous ne pouvez pas légiférer sur la morale », confie Bruce Bailey. Dans cet aller et retour sur la Prohibition, Nancy Nestor-Baker décèle un trait de l’histoire américaine. « Beaucoup de gens voient cela comme une faiblesse, mais c’est une force, car nous sommes divisés et nous nous réconcilions si souvent. C’est une part de notre identité. »

Westerville est longtemps restée conservatrice. En 1928, le conseil municipal vote contre l’ouverture d’un cinéma, avant d’être désavoué par les citoyens. La ville abolit la Prohibition en 1933, mais la rétablit au bout de quelques mois… jusqu’en 2005. Quinze ans plus tard, certains regrettent encore cette abolition, tel Bill Merriman, éditeur du bulletin de la Société historique locale. « Je refuse les saloons. C’est un affront à l’histoire de cette communauté », assure cet homme de noir vêtu, qui raconte en creux l’hypocrisie du système : « Il y avait des magasins de liqueur juste à la sortie de la ville ! » L’abolition a permis l’ouverture de restaurants et la renaissance du centre-ville, se réjouit, pour sa part, Lynn Aventino, responsable du développement de la municipalité. Elle a conduit à la mise en valeur du passé prohibitionniste des lieux avec la rénovation des bâtiments historiques. Aujourd’hui, lorsqu’un débit de boisson veut s’installer, un référendum citoyen est organisé. C’est ainsi que Tony Cabilovksi a obtenu le feu vert pour ouvrir son établissement en 2014, le premier de la ville. Son nom : Brasserie de la rue de la tempérance.

Arnaud Leparmentier

Westerville, Ohio, envoyé spécial

Source : Le Monde