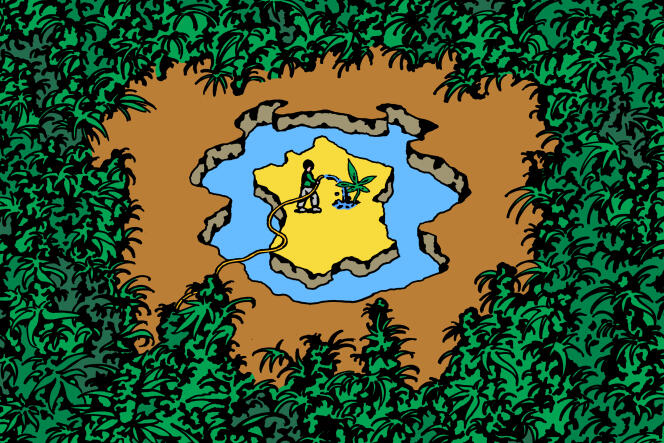

La France s’apprête à lancer une expérimentation pour évaluer les vertus médicales de la plante. Un paradoxe alors qu’il est toujours interdit de faire pousser, et même de transformer la fleur de cannabis.

FÉLIX DECOMBAT

Substances et dépendances. Pour la première fois en plus de cinquante ans, le cannabis ne sera plus uniquement considéré comme un stupéfiant en France. Il deviendra, pour 3 000 patients en « impasse thérapeutique », un médicament dans le cadre d’une expérimentation sur le cannabis médical, qui débutera le 31 mars. Pendant deux ans, celle-ci servira, selon l’Agence nationale de la santé et du médicament et des produits de santé (ANSM) qui pilote le projet, à déterminer « la pertinence et la faisabilité de la mise à disposition du cannabis à usage médical en France ».

Dans un premier temps, cela consistera à jeter les bases d’un circuit de distribution et à en sécuriser les étapes. Les médicaments à base de cannabis (sous la forme de fleurs séchées à vaporiser ou d’huile) devront être importés, stockés et prescrits par des médecins préalablement formés puis récupérés par les patients dans des pharmacies.

Mais surtout, il s’agira pour l’ANSM d’évaluer les vertus médicales de cette plante pour des patients en situation palliative ou bien souffrant de sclérose en plaques ou d’épilepsie résistantes. Un registre sera créé pour consigner les bienfaits et les effets indésirables. La priorité, répète-t-on à l’agence, ce sont bien ces 3 000 patients, et c’est pour eux qu’il faut la lancer le plus vite possible après les retards accumulés depuis décembre 2018, exacerbés ensuite par la crise sanitaire. Quitte à régler les contradictions juridiques et politiques en cours de route.

Une situation paradoxale

Car le paradoxe de cette expérimentation est qu’elle débute dans un pays où il est toujours interdit de faire pousser, ou même de transformer, du cannabis. Le décret qui fixe son cadre, signé le 9 octobre par le ministère de la santé, ne concerne que l’importation et la distribution. L’article R5132-86 du code de la santé publique, qui interdit tout usage du cannabis, y compris thérapeutique, reste en vigueur, empêchant de fait toute entreprise basée en France de pouvoir fournir des médicaments à base de cannabis.

Les seules entreprises françaises retenues par l’appel d’offres de l’ANSM, comme le laboratoire Boiron, seront chargées de la distribution et du stockage du produit, en « binôme » avec celles qui ont été choisies pour le fournir gratuitement : des multinationales canadiennes (Tilray et Aurora Cannabis), israéliennes (Panaxia) ou australiennes (Little Green Pharma), spécialisées depuis des années dans la production et l’exportation de cannabis médical. Tilray fournit déjà l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Espagne et le Portugal et pèse plusieurs milliards de dollars.

La salle de pousse d’Aurora Cannabis dans l’Alberta (Canada), en 2018. ALBERTA CANNABIS INC via REUTERS

C’est justement ce savoir-faire, nécessaire pour élaborer un médicament à partir du cannabis avec tout ce que cela implique comme garanties de sécurité, de contrôles et de test, qui a orienté le choix des autorités sanitaires françaises, décrypte Christian Ben Lakhdar, spécialiste de l’économie des drogues à l’université de Lille et auteur de l’essai Addicts, les drogues et nous (Seuil, 2020) :

« La France, comme tous les États, accepte de libéraliser son marché du cannabis thérapeutique à condition d’avoir une sécurité maximale. Pour se rassurer, elle se tourne vers les acteurs de taille économique importante qui apportent ces garanties. »

« Il n’y a pas eu de volonté de privilégier les entreprises étrangères », assure cependant Nicolas Authier, chef du service de pharmacologie médicale au CHU de Clermont-Ferrand et président du comité scientifique qui a piloté le dossier à l’ANSM. Si les entreprises françaises n’ont pas été incluses dès le début de l’expérimentation, c’est qu’il fallait « commencer au plus vite » :

« Si on avait voulu du “made in France”, il aurait fallu expliquer aux patients qu’il fallait peut-être attendre deux ans de plus, car être aux standards pharmaceutiques nécessite beaucoup d’investissements. Certaines des entreprises françaises qui se disent prêtes à cultiver actuellement n’ont pas bien compris qu’il s’agissait ici d’un médicament. »

Sans compter que, légalement, c’est toujours impossible. Pour M. Authier, il faut d’abord que l’expérimentation commence pour que « tout le reste s’enchaîne derrière » :

« Je pense que cela va obliger le gouvernement à publier rapidement un décret qui autoriserait la culture du cannabis à visée médicale en France. Je comprends la crainte d’être en retard. Mais ces deux années vont permettre aux entreprises françaises de s’organiser, de faire les investissements nécessaires et se structurer. »

« Une aberration économique et sanitaire »

Prendre un retard difficile à rattraper face à des entreprises étrangères habituées à s’implanter sur de nouveaux marchés et rater l’occasion de jeter les bases d’une filière française du cannabis thérapeutique, c’est précisément la crainte formulée par plusieurs acteurs économiques, spécialistes et responsables politiques.

Un rapport particulièrement critique a été publié en septembre par la mission d’information commune sur la réglementation et l’impact des différents usages du cannabis de l’Assemblée nationale. Les élus regrettent « l’absence d’anticipation » et « l’inertie de l’administration », qui actuellement « rendent impossibles le développement d’une filière française du cannabis thérapeutique », alors que celle-ci « répond à un impératif de souveraineté sanitaire ». Une filière dont Emmanuel Macron avait lui-même rappelé « les vertus » en octobre 2019.

Cela « constitue une aberration économique et sanitaire, d’autant que de nombreux acteurs français sont aujourd’hui en mesure de produire rapidement des fleurs et des médicaments », écrivent les élus, ajoutant :

« Les conditions prévues pour l’expérimentation conduiront à une domination totale du marché par des acteurs économiques étrangers. »

DelleD-LaFleur est une de ces entreprises françaises qui seraient capables « de produire rapidement des fleurs et des médicaments » à base de cannabis. Elle a fait acte de candidature auprès de l’ANSM pour proposer des cartouches de vaporisation, mais c’était surtout un geste symbolique pour faire ressortir les contradictions de la législation actuelle. Car même si l’entreprise peut importer du cannabis depuis l’étranger dans le cadre de projets de recherches médicales, elle ne peut pas « conditionner les fleurs [de cannabis], car cela reste considéré comme de la fabrication », résume son président, Franck Milone. Aucune chance, donc, d’être retenue. C’est un de ces « verrous handicapants qui n’existent pas pour des entreprises étrangères ». Pour autant, M. Milone reste confiant sur le fait que le « cadre légal bouge » :

« L’expérimentation est une première pierre à l’édifice. Elle a été obtenue grâce aux acteurs français et on espère que l’ANSM prendra aussi en compte notre expertise, sans forcément privilégier les acteurs étrangers. »

L’une de ces expertises concerne le chanvre, plante de la même espèce que le cannabis, mais sans ses effets psychotropes, dont la France est le 4e producteur mondial. Aurélien Delecroix, président du Syndicat du chanvre et de l’entreprise Greenleaf, reconnaît « avoir été déçu que l’appel à candidatures exclue les entreprises françaises », mais comprend « les arguments pertinents des autorités sanitaires pour le justifier ». Il se dit, lui aussi, optimiste sur l’émergence d’une filière française avec des spécificités que les multinationales n’auront pas. « La culture locale fait sens et les autorités l’ont compris », croit-il.

Des plants de cannabis du mastodonte canadien Tilray, à Cantanhede (Portugal), en 2019. RAFAEL MARCHANTE / REUTERS

« Le savoir-faire sur le chanvre peut être une porte d’entrée pour les acteurs français », convient Christian Ben Lakhdar. Mais, prévient-il, « beaucoup de portes se fermeront pour eux si l’ANSM file les clés du camion à une multinationale canadienne adossée à l’industrie pharmaceutique ». C’est précisément le cas de Tilray, qui a signé en 2019 un accord-cadre avec le groupe pharmaceutique suisse Novartis.

Préambule à une domination sur le cannabis récréatif

En regardant l’évolution de la régulation du cannabis au Canada, d’où sont originaires beaucoup des acteurs mondiaux les plus importants, on peut mieux comprendre ces craintes. Le cannabis médical y a été légalisé en 2001 à la suite d’une décision de justice, qui en a fait un droit constitutionnel. Les patients ont alors pu s’en procurer auprès du gouvernement ou même le « faire pousser eux-mêmes », raconte Line Beauchesne, spécialiste des politiques sur les drogues à l’université d’Ottawa et autrice de La Légalisation du cannabis au Canada, entre commercialisation et prohibition 2.0 (Bayard Canada, 2020).

Mais tout change en 2014, lorsque le gouvernement conservateur décide de mettre tout son poids politique derrière l’industrie locale. Une nouvelle loi est votée « pour remettre la distribution aux mains du secteur privé. Désormais, les patients devaient s’approvisionner exclusivement auprès de ces producteurs ayant une licence fédérale », raconte-t-elle.

Certaines de ces entreprises sont alors devenues des mastodontes, aux dépends des « petits producteurs locaux, qui n’ont pas pu lutter à cause du prix élevé des licences et des obligations sanitaires », explique Line Beauchesne. La légalisation du cannabis récréatif, en 2018, n’a fait qu’amplifier ce phénomène.

« Une fois que ces grandes compagnies sont présentes dans le marché médical, elles dominent ensuite dans celui du récréatif, détaille-t-elle. Pour accroître leurs profits, elles font le nécessaire pour être les premiers sur les rangs de nouveaux marchés qui s’ouvrent. »

La France n’en est pas encore là. L’expérimentation qui débutera fin mars a, avant tout, des visées médicales. Et à en croire les discours répétés du ministère de l’intérieur, comme récemment en « une » de La Provence, le début d’une quelconque dépénalisation est encore très loin. Il n’en reste pas moins que ce premier pas crée un nouveau marché. Selon les analystes d’Expert Market Research, le cannabis médical pesait plus de 16 milliards de dollars (13 milliards d’euros) au niveau mondial en 2020 et devrait augmenter de 23 % d’ici à 2026. On peut alors s’interroger, comme le fait Renaud Colson, juriste spécialisé dans les drogues et la prohibition, « sur les contreparties attendues par ces entreprises qui accepteront de mettre à disposition des produits dont la valeur a été estimée à plus de 3 millions d’euros ».

Luc Vinogradoff

Source : Lemonde.fr