ADDICTION Découvrez, chaque jour, une analyse de notre partenaire The Conversation. Aujourd’hui, deux universitaires reviennent sur la complexe perception de la dépendance à certaines drogues

20 Minutes avec The Conversation

Publié le 20/05/2

Bien que sa consommation soit perçue comme anodine, l’alcool fait partie des drogues les plus dangereuses (avec l’héroïne et la cocaïne) — © Michael Discenza / Unsplash

- L’alcool est généralement perçu comme une drogue « douce » aux côtés de la caféine ou du tabac, selon notre partenaire The Conversation.

- Or cet usage d’un vocabulaire spécifique tend à minimiser la dangerosité et les répercussions de la consommation d’’alcool.

- L’analyse de ce phénomène a été menée par Jessica Simon, docteur en sciences psychologiques, et Étienne Quertemont, doyen de la faculté de psychologie, logopédie et sciences de l’éducation (tous deux à l’Université de Liège – Belgique).

S’il vous était demandé de lister toutes les drogues connues, vous évoqueriez probablement la cocaïne, l’ héroïne, l’ ecstasy et peut-être même les champignons hallucinogènes ou la nicotine. Mais peu d’entre vous citeront l’ alcool. Or l’alcool est bel et bien une drogue très répandue dans nos sociétés occidentales !

Au sens courant, une drogue est une substance psychotrope qui a des effets sur le système nerveux et entraîne des modifications de la perception, du comportement, de l’humeur, de la conscience, de la motivation ou du jugement. Et malheureusement, les répercussions du trouble lié à l’usage de substances sont telles que la prévention et le traitement sont des axes majeurs identifiés par l’Organisation des Nations Unies dans son programme des objectifs de développement durable (cible 3.5).

Dès lors, il est légitime de se demander quels sont les facteurs qui impactent notre perception de la dangerosité d’une drogue : les dangers perçus par le public ont-ils un lien avec ceux mis en avant par les experts ?

Des perceptions sans fondement scientifique

L’opinion publique distingue généralement parmi les substances psychotropes des drogues « dures » et « douces ». Ces catégories sont censées refléter la dangerosité relative de leur consommation. En caricaturant un peu, on retrouve dans la première les substances illicites comme la cocaïne, l’héroïne et certains hallucinogènes, et dans la seconde les substances légales comme la caféine, le tabac, l’alcool. Enfin, certaines substances – à l’instar du cannabis ou de l’ecstasy – font l’objet de débats publics incessants et d’opinions contradictoires quant à leur classement.

Cachets d’ecstasy « Red monkey » © T. Ahmed, Wikipedia CC BY-SA 2.0

Dans les faits, cette distinction très populaire entre drogues douces et dures ne repose sur aucune étude et ne reflète en rien la dangerosité réelle de ces différentes substances. En réalité, c’est l’usage et le contexte qui rendent une drogue plus ou moins dangereuse ou dommageable, et il semble plus opportun de parler d’un usage « doux » ou « dur » d’une drogue. Il y a donc bien une représentation sociale des drogues.

Cette représentation est d’une part déterminée par les contextes culturel et historique. Mais elle est aussi influencée par des enjeux économiques, plutôt que fondée sur une évaluation rigoureuse de la dangerosité relative des différentes substances. Or en dépit de cette absence de fondements rationnels, la distinction populaire entre drogues dures et douces influence considérablement les comportements de consommation, et en conséquence la santé publique.

Un vocabulaire qui minimise la dangerosité

L’usage d’un vocabulaire spécifique tend à minimiser la dangerosité et les répercussions de la consommation des substances les plus communes comme l’alcool ou la nicotine. On ne dira pas de vous que vous êtes un toxicomane si quotidiennement, vous buvez une bouteille de vin ou fumez un paquet de cigarettes. Et vous n’aurez pas l’impression de vous être drogué après avoir bu quelques bières à la terrasse d’un café. Tout au plus, vous penserez être saoul ou en état d’ébriété…

Gravure ancienne représentant des marins avinés © Clker-F-V-I/Pixabay

Ce vocabulaire spécifique adopté pour la consommation d’alcool ou de tabac a pour conséquence de modifier notre perception de la dépendance et de sa prise en charge. Ainsi, la consommation de drogues illicites est souvent considérée par le public comme une question de traitement de patients par des experts. Alors que le tabagisme ou l’abus d’alcool est plutôt perçu comme une mauvaise habitude dont l’utilisateur est capable de se défaire par lui-même.

La culture populaire véhiculée par les médias, les livres, les films ou la télévision influence elle aussi la perception de la dangerosité des drogues. Par exemple, la place donnée dans les médias aux effets négatifs des opioïdes peut amener à penser qu’ils sont plus dommageables que l’alcool ou la nicotine, alors qu’il n’en est rien. Et ce, d’autant plus que la consommation régulière d’alcool est largement banalisée dans les films et les séries télévisées d’aujourd’hui – l’alcool ayant remplacé le tabac depuis une trentaine d’années pour évoquer les moments de détente et de convivialité.

L’impact de la législation

La perception de la dangerosité des drogues est également influencée par la législation en vigueur. Selon les pays, certaines drogues sont considérées comme légales, quand d’autres sont tolérées ou interdites par la loi.

En Europe, on peut ainsi consommer alcool et nicotine (bien que les législations soient plus ou moins restrictives selon les pays), alors que la consommation, la détention, la production et la vente de cocaïne, d’ecstasy ou d’héroïne sont strictement interdites et passibles de poursuites pénales. Ajoutons que la législation peut évoluer. Au cours des dix dernières années, le cannabis a ainsi été légalisé au Canada, en Afrique du Sud, en Uruguay et dans certains États des États-Unis, mais aussi dépénalisé dans beaucoup d’autres pays.

Législation du cannabis en Europe en 2012 © H. Salomé, Wikipedia CC BY-SA 3.0

Assez légitimement, tout un chacun tend à considérer que les drogues les plus dangereuses doivent être interdites, quand celles dont la dangerosité est limitée peuvent être autorisées (ou tolérées). Problème : on peut alors être porté à croire qu’une drogue autorisée n’est pas ou peu dangereuse. Or la réalité est toute autre…

Vers une évaluation objective

Plusieurs approches ont été développées pour mesurer et comparer la dangerosité réelle de différentes drogues.

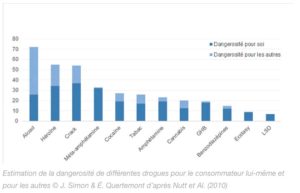

Des chercheurs britanniques ont ainsi proposé à différents experts de la toxicomanie – des chimistes, des pharmacologues, des médecins, des psychiatres, des épidémiologistes, des policiers, etc. – d’évaluer la dangerosité de chaque drogue, en s’appuyant sur plusieurs critères (risque d’overdose, de dépendance physique, de blessures corporelles ou de troubles intrafamiliaux). Une équipe suédoise s’est quant à elle focalisée sur la toxicité des drogues pour établir ce classement. Enfin, des chercheurs allemands proposent d’établir un rapport entre le seuil toxicologique (la dose maximale estimée sans effet indésirable observé) et la quantité typiquement consommée par un utilisateur : plus ce ratio serait faible, plus le risque serait grand.

Bien que différentes, ces approches sont assez unanimes sur le classement des substances les plus communes. L’alcool se range dans la catégorie des drogues les plus dangereuses, avec l’héroïne et la cocaïne. Le tabac se situe quant à lui à des niveaux intermédiaires, et le cannabis fait partie des drogues les moins dangereuses.

Le classement des experts, quel qu’il soit, n’est toutefois que très faiblement corrélé à la dangerosité perçue par l’opinion publique ou aux législations en vigueur dans les pays occidentaux. Alors même que l’opinion publique, comme nous l’avons déjà souligné, est largement influencée par les législations en vigueur. C’est le cas, notamment, pour des substances légales comme l’alcool, dont la dangerosité semble largement sous-estimée.

Enfin, il faut noter que la perception du danger tend à diminuer chez les consommateurs d’une substance et dépend de l’expérience qu’ils font du produit.

Faire changer les mentalités…

L’abus de substances est un problème mondial de santé publique. Et il n’est pas traité à la hauteur des coûts sanitaires et sociaux engendrés – pour information, en Belgique, ils ont été évalués à 1,19 % du produit intérieur brut.

En outre, il est frappant de constater le peu de réactions publiques et politiques face à la mortalité attribuée à la consommation d’alcool : d’après l’Organisation mondiale de la santé, elle est responsable chaque année de plus de 3 millions de décès.

Évolution du nombre total de décès pour les 3 causes directement liées à l’alcool de 1982 à 2015 © OFDT, INSERM/CépiDc

La mise en place d’une politique sanitaire à la hauteur des défis posés par l’abus de substances psychotropes passe néanmoins par une évolution des représentations sociales liées aux différentes drogues. Or changer des mentalités ancrées dans un contexte culturel et historique est loin d’être un objectif facile à atteindre.

Pour y parvenir, il faut naturellement miser sur des campagnes de prévention. De ce point de vue, il y aurait tout intérêt à s’appuyer sur des initiatives comme l’enquête mondiale sur les drogues. S’appuyant sur des questionnaires anonymes proposés en ligne à quelque 130.000 participants dans une quarantaine de pays, l’édition de 2018 est en effet parvenue à plusieurs constats.

Notant que bon nombre de personnes, en particulier les jeunes femmes de moins de 25 ans, ignoraient tout des liens entre consommation d’alcool et augmentation du risque de cancer, cette enquête montre que 40 % des participants boiraient moins si on leur indiquait que cela diminue le risque de cancers. Les messages portant sur les calories, la santé cardiaque et la violence s’avèrent également pertinents. Mais à l’inverse, l’argument selon lequel l’alcool même à faible dose ne présente aucun atout pour la santé n’inspire pas confiance. Comme l’affirment les rapporteurs de l’enquête, ceci témoigne non seulement de l’influence du lobbying de l’alcool, mais aussi de l’importance de sensibiliser les gens à une consommation responsable.

On le voit, pour faire évoluer la perception de la dangerosité des drogues, étape indispensable vers un changement des comportements, des modifications de la législation sont peut-être nécessaires. Mais une telle évolution passe surtout par la mise en œuvre d’une politique d’information et de prévention cohérente. Avec, par exemple, des campagnes de prévention dans les écoles, des campagnes de sensibilisation auprès des automobilistes, des messages de sensibilisation sur les bouteilles d’alcool, etc.

Cette analyse a été rédigée par Jessica Simon, docteur en sciences psychologiques, et Étienne Quertemont, doyen de la faculté de psychologie, logopédie et sciences de l’éducation (tous deux à l’Université de Liège – Belgique), avec l’aimable contribution de Michelle Heck.

L’article original a été publié sur le site de The Conversation.

Déclaration d’intérêts

Jessica Simon a reçu des financements de l’Université de Liège

Étienne Quertemont a reçu des financements de l’Université de Liège, du FNRS (Fonds National de la Recherche Scientifique, Belgique).

Source : 20minutes.fr