Publié le 31 Août 2020 | Par et

Pour le spécialiste du droit de la drogue Yann Bisiou, la verbalisation mise en place par le gouvernement ce mardi est d’abord politique et n’aura pas forcément d’effet sur le plan judiciaire et sanitaire.

A partir de ce mardi, tout possesseur ou consommateur de stupéfiants (cannabis, cocaïne…) pourra être verbalisé directement par la police sur la voie publique. Et s’expose à une amende forfaitaire délictuelle de 200 euros (150 euros dans les quinze jours, 450 euros au-delà de quarante-cinq jours), le tout doublé d’une inscription au casier judiciaire. Le gouvernement veut croire que cette mesure permettra de désengorger les tribunaux, ce que contestent magistrats et associations d’usagers. Une politique répressive, à rebours de celles mises en place dans d’autres pays, déplore Yann Bisiou, maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l’université Paul-Valéry de Montpellier et spécialiste du droit de la drogue.

Quel est le sens de l’amende forfaitaire délictuelle de 200 euros pour usage de stupéfiants qui va être généralisée à la rentrée ?

Pourquoi cette mesure est-elle selon vous hypocrite ?

Pour quelles raisons ?

Mais d’où vient cette idée d’amende forfaitaire, et quels autres pays l’ont mise en œuvre ?

L’idée d’une contravention pour usage traîne dans les cartons depuis longtemps. Une lubie promue en 2003 par Nicolas Sarkozy, alors ministre de l’Intérieur, et qui revient depuis périodiquement. En 2011, François Rebsamen, alors président du groupe PS au Sénat, proposait aussi de «contraventionnaliser» l’usage du cannabis pour ne pas parler de dépénalisation et apparaître comme laxiste. L’idée consistait alors à vouloir interdire sans stigmatiser. Une erreur qui a conduit la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) à proposer dans son avis sur les drogues de 2016 de décriminaliser l’usage de cannabis et limiter le recours à une contravention pour les drogues plus dangereuses. Finalement, le projet adopté va plus loin : on garde le délit et donc toutes les mesures coercitives d’enquête et l’inscription au casier judiciaire, mais avec une sanction forfaitaire comme pour les contraventions.

Il y a quand même l’idée, en filigrane, de désengorger les tribunaux…

Cela n’a rien d’évident. Car le contentieux, les recours vont se multiplier.

La police constatera les faits, dressera des PV, infligera des amendes. Mais leur contestation rebondira en justice. Certains magistrats anticipent d’ailleurs un afflux de plaintes. Surtout, la sanction pénale inclut depuis la loi du 31 décembre 1970 une incitation aux soins. Désormais, c’est au seul policier d’en décider.

Cela revient à décréter la primauté de la sécurité publique sur la santé publique ?

Tout à fait. On change de paradigme.

On n’incite plus les gens à se soigner. Des associations ont déposé un recours devant le Conseil d’Etat concernant le fichier qui va de pair avec la mise en application de cette amende. Quels problèmes ce dispositif pose-t-il ?

Pour que l’amende fonctionne, il a fallu modifier le fichier des procédures d’amende forfaitaire. Ils y ont inclus la fameuse contravention pour non-respect du confinement ainsi que l’amende forfaitaire délictuelle pour usage de stupéfiants.

Ce fichier doit conserver les informations pendant dix ans et doit permettre aux procureurs et à la police de gérer les procédures. Or il n’existe aucune possibilité de modification des informations en cas de non-lieu ou en cas d’abandon des poursuites. Des associations vont porter cette affaire devant le juge administratif pour faire annuler cet arrêté en se basant sur une jurisprudence de la Cour européenne qui, à trois reprises, entre 2012 et 2014, avait déclaré que le Système de traitement des infractions constatées (Stic), puis le fichier du traitement d’antécédents judiciaires (TAJ), portait atteinte à la vie privée.

Du Portugal à l’Uruguay, en passant par des Etats américains ou le Canada, et en septembre en Nouvelle-Zélande, de plus en plus de grands pays démocratiques ont dépénalisé ou s’apprêtent pourtant à libéraliser l’usage récréatif du cannabis… Il y a un mouvement de dépénalisation dans les grands pays démocratiques, mais aussi un mouvement de radicalisation dans la répression dans des pays plus autoritaires, comme aux Philippines, avec les assassinats extrajudiciaires.

La France se situe clairement du côté des pays autoritaires qui renforcent la prohibition au lieu de penser une alternative raisonnable.

La France a pourtant avancé l’an passé sur l’expérimentation de l’usage thérapeutique du cannabis avec le feu vert de l’Assemblée nationale en octobre 2019…

On est dans l’incertitude et l’attente d’un décret du ministère de la Santé. Il devait sortir en janvier. On nous l’annonce pour septembre. Les consommateurs de cannabis thérapeutique sont toujours mis dans le même bain que ceux qui consomment récréativement. D’où la nécessité que le décret concernant l’expérimentation du cannabis médical soit signé et mis en application.

Quels effets ont produit la légalisation chez ceux qui l’ont mise en branle ?

Une certitude : la consommation n’a pas augmenté. Et la légalisation n’a pas poussé les jeunes à l’expérimenter. Elle a permis un débat démocratique majeur. Mais le modèle est loin d’être stabilisé.

En deux ans, l’offre a largement dépassé la demande. Les grandes multinationales telles que Canopy Growth, Tilray, Aurora ou Aphria sont en souffrance : le produit ne coûte pas cher et peut être autoproduit.

La bulle économique du cannabis a explosé. Les actions de Canopy Growth, ancien leader mondial du cannabis, ont perdu plus de 60 % de leur valeur en deux ans, celles d’Aurora ou de Tilray, 90 %.

Plusieurs dirigeants ont été débarqués par leurs conseils d’administration et les plans sociaux se succèdent depuis le début de l’année. Cela va poser un problème pour l’expérimentation du cannabis thérapeutique car elles doivent donner le produit gratuitement à l’Etat français.

Quel serait le modèle à adopter ? Sans renouveler les erreurs qu’on a pu commettre avec le tabac et l’alcool, il faut instituer un monopole d’Etat via un système de légalisation contrôlée.

C’est à l’Etat de prendre en charge le cannabis car ce n’est pas un produit comme les autres. On pourrait ainsi créer des autorisations de culture, inventer un dispositif autour de l’autoproduction et ainsi permettre aux gens de cultiver leurs pieds de cannabis.

C’est le plus efficace pour arrêter le trafic et c’est le modèle adopté par l’Uruguay. L’Etat fixe le cadre et délivre des concessions. Mais cela présente deux difficultés : arriver à déterminer le niveau de prix et sa qualité, ainsi que résoudre la question de l’autoproduction. Si le produit est trop faiblement titré ou trop cher, on laisse la possibilité à la contrebande de se maintenir.

La France est l’un des pays les plus répressifs alors que nous sommes les plus gros consommateurs d’Europe de cannabis.

Comment expliquer ce paradoxe ? Il existe des pays très répressifs qui n’ont pas de problème avec le cannabis, et des pays très «légalisationnistes» qui n’ont pas de problème non plus. Et inversement. Il n’y a pas de lien de causalité. Si on compare au niveau européen, le Royaume-Uni a beaucoup plus de problèmes de consommation abusive avec les nouvelles substances psychoactives et les amphétamines.

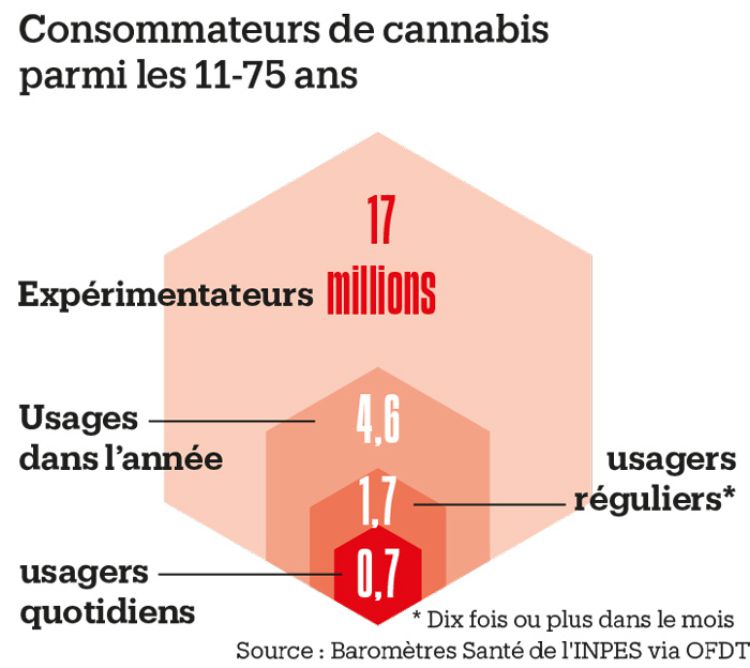

En France, c’est à la fois une histoire de culture et de filière. La disponibilité du produit et l’organisation des filières qui réalisent des marges suffisantes avec le cannabis font qu’elles n’ont pas besoin de vendre d’autres substances. Chaque année, 200 000 faits d’usage et 15 000 faits de trafic de cannabis sont constatés. C’est une toute petite partie émergée de l’iceberg. On estime à 800 000 le nombre d’usagers quotidiens de cannabis en France et au moins 17 millions d’expérimentateurs. Le phénomène est beaucoup plus massif.